バイオ後続品は、一般名に「後続1」、「後続2」といったふうに名称がついていますが、どういうルールで決められているのか調べました。

まず、バイオ後続品の説明はこちらをご覧ください。

バイオ後続品 | 国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部

バイオ後続品 | 国立医薬品食品衛生研究所 生物薬品部 (nihs.go.jp)

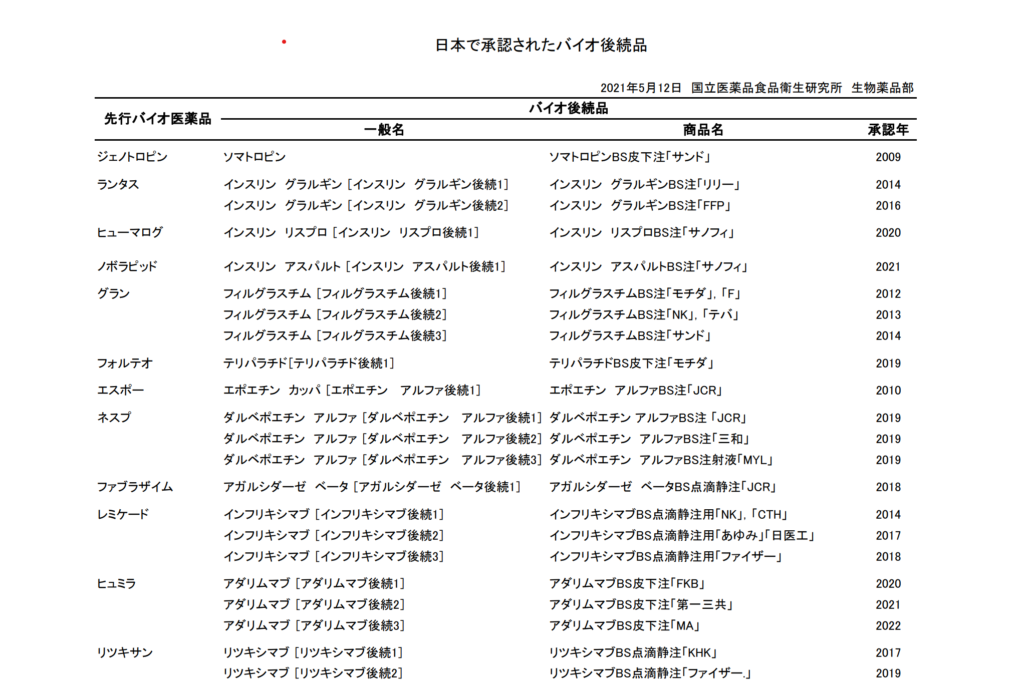

以下にバイオ後続品の一覧を添付します。

見るといずれも、後続1、後続2、後続3と順番になっているので、出た順であることは想像できますが、厚労省からの通知に名称の付け方についての記載がありました。

個別品目の承認審査によってバイオ後続品と判断された時点で、先行バイオ医薬品の一般的名称(遺伝子組換えに係る記載を除く。)の末尾に「後続1 (2, 3,…)」を角括弧書きで追加したものとする。但し、単純タンパク質医薬品のうち、目的とする有効成分の一次構造を含む本質等が先行バイオ医薬品の有効成分と同一と判断される医薬品については、新たに一般的名称を付すことなく、先行バイオ医薬品の一般的名称とする。となく、先行バイオ医薬品の一般的名称とする。

バイオ後続品に係る一般的名称及び販売名の取扱いについて 薬食審査発0214第1号 平成25年2月14日

簡単にまとめると、バイオ後続品と判断された順に、後続1,2,3とつきますが、有効成分の一次構造などが同一と判断されれば、新しい番号ではなく、たとえ4番目にできたものだとしても、1とか2といったふうに以前についた番号が使われることもあるということになります。